きしめん辞典

きしめんに関する

あらゆる知識をご紹介!

-

きしめんの麺はなぜ平たいの?

名古屋名物「きしめん」はなぜ平たいのでしょうか?

▲きしめん(写真は名古屋限定といわれるえびおろしきしめん)

きしめんが平たいのは、昔、ゆで時間と燃料費を節約する必要があったから

きしめんはうどんより少し平たいです。

麺を平たくする理由は、ゆで時間が約半分程に短縮でき、燃料代の節約にもなるからです。

きしめんは江戸時代から庶民の間で親しまれていました。

当時の燃料は薪。燃料節約の必要性が高い時代です。

燃料費を節約でき、時間も短縮できるきしめんは、名古屋人の経済観念に合っていたので、広まっていったのでしょう。

※諸説あります。

きしめんとうどんの違いは?(麺の幅、厚さの基準)

きしめん、うどん、麺の幅や厚さに基準はあるのでしょうか。

- 手打ち麺:基準なし

最近は幅広麺がブームです。

幅が5センチ近くもある麺を出している店もあります。 - 乾麺:基準あり

幅4.5mm、厚さ2mm未満。「幅4.5mm厚さが2mm未満の帯状に成形したものにあっては、干しひら麺、ひら麺、きしめんまたはひもかわと記載することができる」

※日本農林規格(JAS)の乾めん類品質表示基準より。

名古屋のきしめんの特徴

きしめんはうどんより平たいので、うどんとはまた違った食感を楽しめます。

もちもち食感で、やわらかい中にもしっかりとしたこしがあり、つるっとしたのど越しであることが名古屋のきしめんの魅力です。

- 手打ち麺:基準なし

-

名古屋名物の中で最も古い「きしめん」

「きしめん」はいつ生まれたの?名前の由来は?

▲きしめん(やわらかな喉越しと、もっちりとした中にコシのある歯応えが名古屋の麺の特徴です)

きしめんは江戸時代生まれ

名古屋名物の多くは昭和30年代の高度経済成長期に生まれています。

きしめんは最も古い歴史を誇っており、江戸時代生まれです。平打ちした麺をたまり醤油を使ったつゆにホウレン草などの青菜、煮揚げ、花がつおを盛り付けたスタイルは江戸時代の終わりから明治時代初期には確立されていたといわれています。

きしめんの名前の由来ははっきりとはわかっていない

きしめんの名前の由来については諸説ありますが、どれも推測の域を出ません。

きしめんに関する文献が残っていないのは、名古屋の庶民によって育まれた大衆文化だからでしょう。ただ、有力説はありますのでご紹介します。

きしめんの名前の由来/有力説

- 「棊子麺(きじめん)」説

「棊」とは「碁石」のこと。

碁石形の麺に、きな粉を付けて食べた「きじめん」が転じて「きしめん」になったという説。

丸い碁石の形をした麺は中国から伝来したといわれています。 - 「雉麺(きじめん)」説

江戸時代、尾張藩の殿様が雉(きじ)肉入りの田舎うどんを好んで食べたことから、「雉麺」がなまって「きしめん」になったという説。

きしめんに入る油揚げはその名残ともいわれています。 - 「紀州麺(きしゅうめん)」説

紀州藩の殿様が尾張藩の殿様に贈った麺が「紀州麺」と呼ばれ、いつの間にか「きしめん」になったという説。

3つのうち、最も有力な説は「棊子麺(きじめん)」説です。

- 「棊子麺(きじめん)」説

-

製麺業者が語る!明治~令和の「小麦粉」の歴史

明治23年創業きしめんづくり一筋の当社・吉田麺業が、製麺業者の視点から明治から令和までの小麦粉のあゆみを紹介します。

※あくまで吉田麺業の見解です。

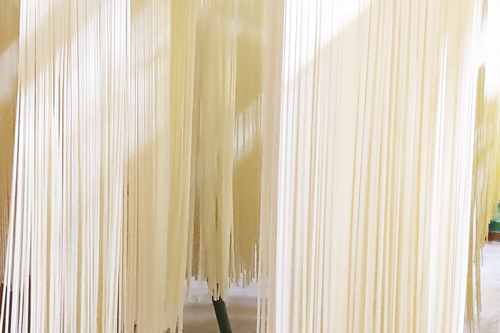

▲きしめんの乾燥工程(吉田麺業工場)

明治から戦前までは国産小麦が手に入りやすかった

吉田麺業の位置する名古屋市中川区荒子には田畑が広がり、原料の小麦を地元で簡単に調達することができました。

明治時代は自給自足ができていたのです。

明治、大正、昭和の戦前までは国産小麦を使用して麺づくりをしていました。戦後、食料難で小麦粉が手に入りにくくなる

終戦後は深刻な食糧不足におちいったため、外国産の輸入小麦に頼り、麺・パンなどを戦前より多く食べるようになりました。

いまに比べれば黒っぽい質の悪い小麦粉でしたが、みな食べ物に困っており、食べ物があるだけでありがたいと感じる時代でした。

高度経済成長期になると一時期、漂白された真っ白な小麦粉が流通し、白い麺が好まれるようになります。

平成の後半からは国産小麦の生産が広まる

2010年代ころから小麦粉の品種改良が進み、めん適性のよい小麦が国内で作られるようになりました。

麺づくり専用の小麦粉も開発されました。

国産の小麦は少し黄色いのが特徴です。吉田麺業では、北海道・愛知県・三重県産などの国産小麦粉をブレンドし、化学的な保存料などの添加物は使わず、昔ながらのきしめんをつくり続けています。

-

名古屋市内で明治から続く「きしめん工場」の歴史

きしめんの製造販売において、名古屋市内で特に長い歴史を誇る1890(明治23)年創業の当社・吉田麺業(名古屋市中川区)。

明治創業から現在までの工場のあゆみを紹介します。

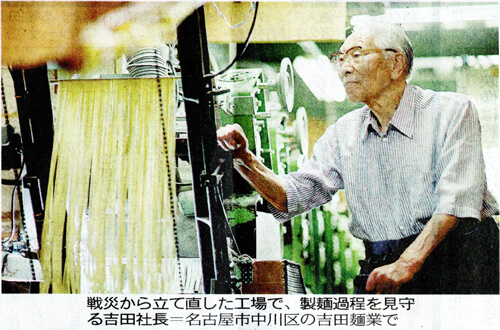

▲2023年8月12日付け中日新聞に紹介された「戦争を生き抜いた味」

明治23年創業、田畑が広がるなかに木造工場

吉田麺業初代の吉田清兵衛は、農作業の少ない冬にできる副業として製麺業を創業しました。

明治のころ、荒子には建物が少なく田畑が広がり、原料の小麦を地元で簡単に調達することができたのです。明治、大正、昭和と、のどかな田園地帯である中川区荒子で製麺業をつづけていきます。

昭和20年、名古屋大空襲により工場全焼

名古屋大空襲により多くの建物が焼失するなか、吉田麺業の工場も全焼しました。

終戦間際、昭和20年のことです。吉田麺業四代目社長・吉田孝則(92)は戦後の焼け野原から工場を立て直し、今日まで78年麺づくり一筋で歩んできました。

明日、命があるかどうかもわからない時代。

中学生だった社長は間近で焼夷(しょうい)弾が飛んでいく音を聞き、恐怖で震えていたといいます。終戦の2、3年後から製造を再開

全く何もない焼け野原。

終戦後2、3年は麺が製造できない状態でしたが、バラック(仮設小屋)を建てて製造をはじめました。

製麺用の機械をそろえて木造工場が完成したのは、戦後7、8年ころです。戦後から現在まで何度も増改築を繰り返す

工場は、4、5回増改築を繰り返し、木造から鉄骨に。

名古屋の昔ながらの麺を提供するために、麺づくりに適した自社開発の機械を増やしていきました。工場では今日も機械と職人の手による、もちもちとした、こしのある名古屋の麺をつくり続けています。

-

きしめんといもかわうどん

その1

井原西鶴の『好色一代男』や十返舎一九の『東海道中膝栗毛』といった江戸時代の書物に「いもかわうどん」なる平打ちのうどんについて書かれています。

その発祥地は尾張国(現在の名古屋)ではなく、三河国芋川(現在の刈谷市北部)。

このいもかわうどんがきしめんのルーツであるという説もあります。その2

尾張と三河を隔てて流れる境川の三河側、現在の刈谷市北部が三河国芋川にあたります。

江戸時代、芋川にあった茶店で売られていた平打ちのうどんがいもかわうどんとよばれていたようです。

ただし、わかっているのは平打ち麺ということだけで、それ以外は謎に包まれています。その3

現存する書物でいもかわうどんが登場するのは、江戸時代初期の1658年に浄土真宗の僧侶で仮名草子作家の浅井了意(あさい りょうい)が神社仏閣名所旧跡を訪ねながら江戸より宇治までの旅を記した『東海道名所記』が最古。

現在のきしめんが確立されたのは、江戸末期から明治初期なので、約200年以上の時を経て、三河で生まれたいもかわうどんが名古屋へ伝わったとしてもおかしくはありません。